Entretien avec Alexandra Duprez

Karen Louÿs (Fotokino) : Alexandra, tu es originaire de Pluguffan, un petit village près de Quimper, et tu n’as jamais quitté la Bretagne puisque tu vis et travailles à Douarnenez depuis plus de vingt cinq ans. Ton parcours est assez singulier, peux-tu nous nous en dire quelques mots ?Alexandra Duprez : Oui, en effet. J’ai arrêté l’école à 16 ans et suis partie pendant un an à Sydney, en Australie, grâce à une association qui organise des échanges à l’étranger. Mais l’expérience a été un peu décevante par rapport à mes attentes, et au bout d’un

certain temps, j’ai quitté ma famille d’accueil pour aller vivre chez Robin Hundt, une femme très généreuse que j’ai rencontrée là-bas. Chez elle, il y avait de nombreux tableaux d’art brut, et en les découvrant, j’ai eu une sorte de révélation, moi qui n’avais aucune culture artistique. Je me suis dit : « C’est exactement ce que j’ai envie de faire ! ». Ces tableaux étaient très directs, empreints d’une gestuelle forte, réalisés sur des supports pauvres… Robin m’a donné du papier et des crayons, et je me suis lancée comme ça, sans jamais avoir dessiné auparavant.

Karen :Tu t’es ensuite orientée vers des études artistiques ? Alexandra :Oui, je me suis inscrite aux Beaux-Arts de Quimper, j’ai passé trois ans là-bas. Mais à la fin, mes rapports avec les professeurs étaient devenus conflictuels. C’était l’époque où il fallait justifier son travail et comme ma pratique était très intuitive, je ne m’y retrouvais pas du tout. Lors du diplôme, j’ai claqué la porte et ils m’ont exclue de l’école. C’était assez radical. J’avais 20 ans et je ressentais de la colère d’avoir été lâchée comme ça. En même temps, ce fut peut-être une bonne chose. Avec mon mari, Jean-Pierre Le Bars, peintre également, nous avons décidé de nous installer à Douarnenez où les loyers étaient très bas. Nous restaurions des meubles que nous revendions aux puces. À partir de ce moment-là, j’ai commencé à peindre, et peu à peu, j’ai réussi à en vivre. Durant l’été, nous ouvrions

notre atelier et vendions nos œuvres aux gens de passage. J’ai eu la chance de pouvoir me consacrer à la peinture sans avoir à trouver un autre travail. Je n’ai jamais enseigné, par exemple. Pourtant, c’était assez modeste et périlleux comme mode de vie, pendant de nombreuses années. Karen : Assez rapidement, tu as cherché une galerie pour diffuser ton travail. Alexandra : Oui, j’ai trouvé une galerie à Paris, la Galerie Vitoux, où je suis restée une dizaine d’années, puis je l’ai quittée car la ligne artistique ne me correspondait plus. Ensuite j’ai travaillé avec une autre galerie, la Galerie Duboys, qui n’existe plus. Depuis un an, je suis davantage sollicitée et je collabore avec des galeries à l’étranger, à Montréal, aux États- Unis ou aux Pays-Bas. Mais tout ceci est récent.

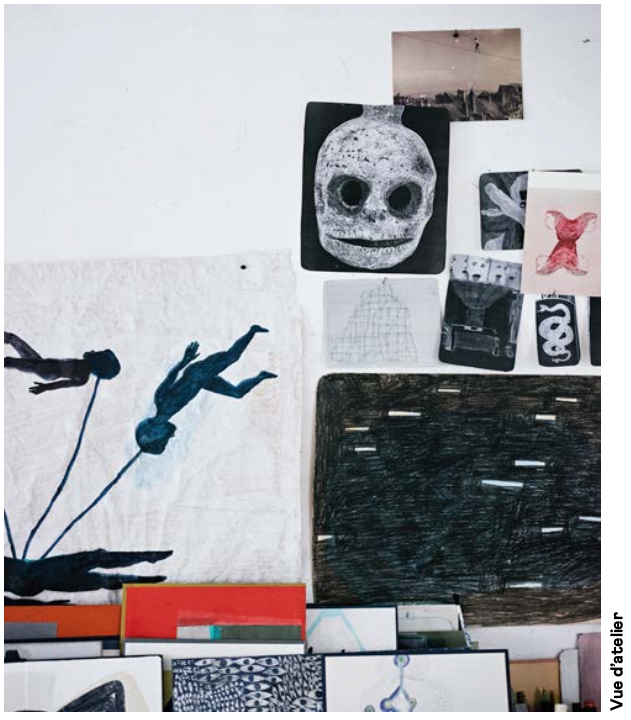

Karen : Pendant cette période, tu as pu explorer de nombreuses pistes en te concentrant exclusivement sur ta pratique. J’ai l’impression que tu produis énormément ? Alexandra : Oui, j’aime travailler et passer beaucoup de te temps à l’atelier.

Karen : Peux-tu nous expliquer comment tu procèdes, quelle sorte de peinture tu utilises ? Alexandra : J’accorde beaucoup d’importance à la matérialité du dessin, de la toile. La série des peintures présentes dans l’exposition, par exemple, a été longue à mettre en place parce que je les réalise avec de l’huile émulsionnée. C’est une peinture poudrée et mate. J’ai beaucoup expérimenté cette technique pour obtenir la texture et les couleurs que j’utilise encore aujourd’hui. Toujours dans une économie de moyens : je fabrique moi-même les toiles et les châssis. Cela m’intéresse peu d’aller dans un magasin de matériel de Beaux-Arts et d’acheter des toiles toutes prêtes. Je n’aime pas l’aspect plastique de ce support. Dans l’exposition, de nombreuses toiles sont brunes parce que j’ai acheté récemment un rouleau de voiles brunes dans un ancien magasin d’accastillage à Douarnenez. Sinon, j’utilise souvent de la toile métis que je recouvre d’un jus (un mélange de vernis, de térébenthine, d’huile de lin et de pigments), et simultanément, je réfléchis à l’image qui apparaît. À mon sens, elle ne doit

pas être trop sage, il faut qu’elle bascule à un moment vers quelque chose de dense, pour laisser place à la surprise. Je ne connais pas à l’avance le cheminement du tableau. Un peu comme dans l’art brut, où le geste répétitif est extrêmement présent. C’est un art qui m’inspire depuis longtemps, j’apprécie beaucoup l’univers d’Adolf Wölfli, par exemple.

Karen : Combien de temps te faut-il pour réaliser une œuvre ? Alexandra :J’ai plus d’aisance avec les petits formats. Pour les peintures, c’est plus long. En ce moment, je travaille sur une toile qui est sur mon chevalet depuis dix jours. J’avance pas à pas, je la recouvre partiellement… C’est un processus au long cours.

Karen : Quelle est la première étape ? Alexandra : Je commence par un fond de couleur un peu sombre, noir ou ocre jaune foncé. Après, je rajoute du blanc, j’aime qu’il y ait une couche sombre en-dessous. Ensuite, je mets des gouttes, je gratte, je repeins par-dessus… Toujours dans des tons un peu sourds, car les couleurs criardes ne me conviennent pas.

Karen : Tu confectionnes tes propres mélanges

de couleurs ? Alexandra : Oui, j’achète rarement des tubes de couleurs. De nombreux peintres que j’admire ont créé leur palette de couleurs, comme Paul Klee.

Karen : Parle-nous des motifs, d’où viennent ces fragments de corps, ce bestiaire que l’on retrouve un peu partout dans tes images ? Alexandra : J’ai toujours peint des mains, des jambes, des personnes reliées les unes aux autres, et aussi des animaux, comme des serpents ou des chiens. De façon différente au fil des années, bien sûr. Les mains, par exemple, sont omniprésentes dans les ex-votos, qui me fascinent. Je me nourris de toutes sortes d’objets et d’œuvres, souvent issus de l’art populaire et de l’art brut, comme les masques et les vêtements inuits, les drapeaux Asafo confectionnés à la main par le peuple Fante au Sud du Ghana, ou la sculpture grecque antique… Je suis attirée par ce qui est vivant, imparfait, énigmatique, comme dans les univers de Carole Rama ou de Mamma Andersson. La peinture très réaliste, telle qu’elle est souvent pratiquée aujourd’hui, m’intéresse peu. Je ne cherche pas à bien dessiner, ni à être dans le réel.

Karen : Mais à retranscrire une certaine intériorité ? Alexandra : Oui, exactement. J’aime quand l’image surgit, quand elle me frappe. Et j’apprécie de plus en plus la peinture abstraite.

Karen : À présent, tu entremêles les deux. Alexandra : Oui, quand j’arrive à associer des éléments figuratifs à des formes abstraites, c’est l’idéal.

Karen : Comment ce glissement vers l’abstraction s’est-il opéré ? Alexandra : Mon mari pratique une peinture géométrique. Nous travaillons dans la même maison, dans des ateliers distincts. Forcément, cette proximité a teinté ma peinture au quotidien.

Karen : Le livre Voir et Imaginer, que nous co-éditons avec Chose Commune, réunit justement des images abstraites et figuratives réalisées sur des couvertures de livres. Quand as-tu commencé à utiliser ce support peu commun ? Alexandra : Je ne sais plus ! J’ai toujours alterné grands et petits formats, je fais très peu de formats intermédiaires. Même quand j’étais aux Beaux-Arts, je peignais de grandes

toiles, parce que je préfère travailler debout, face au tableau. Lorsqu’on dessine en position assise, il ne se passe pas du tout les mêmes choses. J’ai besoin d’être dans une énergie physique, dans le geste… Les petits formats sont plus simples à réaliser, mais je n’ai pas envie de rester dans le confort. Quand on est peintre, il ne faut surtout pas s’endormir. C’est un peu l’enfance de l’art. Les petits dessins me plaisent, mais différemment. D’une certaine façon, ils me permettent d’avancer sur les grandes toiles. Par exemple, j’ai trouvé des livres aux couvertures oranges et vertes très belles, sur lesquelles je peins, des couleurs que je n’aurais jamais choisies spontanément. Je renouvelle de cette manière ma gamme de couleurs.

Karen : J’ai l’impression que tu aimes casser les automatismes en place, pour te surprendre toi-même. Alexandra : Oui, complètement. Et j’apprécie vraiment le matériau de la couverture, très pauvre. Ce n’est pas dramatique si je rate mon dessin ou mon collage, car s’il ne me plaît pas, je peux le jeter. Alors qu’avec un très beau papier, comme le washi, je ne parviendrai pas à dessiner dessus, ce serait trop intimidant.

Karen : Un support brut, presque désacralisé, est essentiel pour toi ?Alexandra : Tout à fait. Comme pour le collage, une technique que j’utilise depuis longtemps et qui offre la possibilité de composer l’image petit à petit. Je cache les choses qui ne me conviennent pas en fabriquant des rustines, puis je continuer à avancer sur mon dessin, couche après couche.

Karen : N’es-tu jamais en panne d’inspiration ? Alexandra : Non, rarement. J’ai un imaginaire très foisonnant, depuis toute petite.